片口 径 8cm 高 9cm

盃 径 5cm 高 4cm

昔なつかしい麻の葉文様を全面に描き込んだ酒器揃です。編み込まれるようにひとつひとつ描かれた文様はその仕事を見るだけでも嬉しくなります。

すっきりと清潔感があり、いつまでも愛着を持って使える器です。

鈴木晶子 陶歴

1969 福井県生まれ

1992 金沢大学文学部考古学コース卒業

1993 九谷焼技術研修所基礎コース卒業

1998 独立

2001 九谷焼自立支援工房入所

2004 能美市緑ヶ丘にて陶房「あのじ屋」を開く

|

|

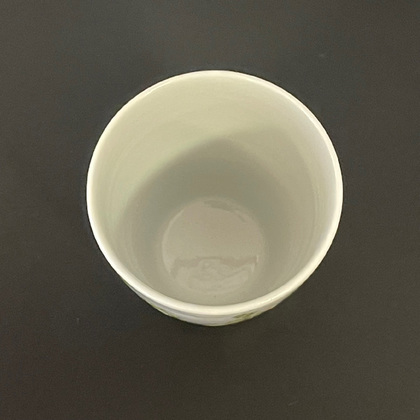

上から見たところ。内側にも文様が描かれているのが効いています。やはり赤が入ると入らないとではずいぶんと印象が違います。 |

|

|

片口はゆうに180cc入ります。一合徳利ですね。 |

|

|

|

|

ぷっくりとしたスタイルに合わせて赤の直線は曲線に変わります。外側から縁をまたいで内側まで十草模様は続きます。 |

|

|

|

ぐい呑は小さめサイズ。 小さくてもていねいに絵付けされています。 |

|

|

片口はゆうに180cc入ります。一合徳利ですね。 |

|

|

|

|

中憲一 わらび冷酒杯 7000円(税込7700円) 径 5.5cm 高 6.8cm やわらかな芽が伸びる姿に愛らしさと勢いを感じます。 根元付近には金彩が施されています。 |

|

|

|

|

芽の部分が忠実にしっかりと描かれています。 全体にすっきりとしたかたちで冷酒を飲むのにちょうどよい大きさです。 |

|

|

背面にもわらびが描かれます。 |

|

|

食べてもとてもおいしいわらび。見た目のお酒との相性も良いと思います。 |

|

|

|

|

勢いのある線で精悍に描かれた龍。左手に宝珠をつかんでいます。 横に伸びている線はろくろの跡によるものです。 |

|

|

龍の顔が三つ並ぶとさすが迫力がありますね。 やわらかなカーブを描いたシルエットで、手に取った感触はやさしいです。 |

|

|

ぐい呑もかっこいいですね。サイズは若干大きめです。 飲み口が沿っており、手に馴染むかたちです。 |

|

|

|

全体を亀甲文でまとった片口。これを全部描くのは大変な作業です。ろくろ引きによる丸っこいラインが愛らしいです。 正面にかわいい亀がいます。癒される。 |

|

|

|

小さめサイズの亀甲文はさらに小さく、細かくなります。 こちらはぐい呑の底に亀がいますね。 |

|

|

片口はゆうに180cc入ります。いわゆる一合徳利です。 どこにもない、オリジナルの片口酒器です。 |

|

|

|

|

四つの面にはそれぞれ鳥の図が二種類、お花の図が二種類描かれています。 |

|

|

内側の文様が素敵です。 淵の茶色の線は"縁さび"と呼ばれる化粧釉。アクセントとなり、作品に重味が出ます。 |

|

|

四角を基調としながら角の部分は意匠を凝らした成型が為されています。 全体にもやわらかなカーブをえがいているのがわかります。 |

|

|

内側はシンプルに。白地を多く空けて見込みに松葉を描いています。お酒の色もよくわかりますよ。 |

|

|

外面の美しいカーブ。八つの面を組み込ませつつ、固すぎない曲面を持ちます。手に取ったときも心地よく、しっかりフィットします。 |

|

|

染付の幾種もの小紋、九谷の緑、紫、差し色の赤。見どころたくさんです。 |

|

|

平成2年6月 宮内庁より依頼を受け天皇皇后両陛下御紋入器を製作

平成2年10月 即位の礼「饗宴の儀」に使用の漆器を含む全和食器の菊花をデザイン食器七品目を製作

平成3年1月 立太式に使用される御紋入器を製作

平成3年4月 宮内庁「饗宴の儀」和食器十一品目を納入

平成4年2月 秋篠宮家眞子様内祝菓子器製作

平成5年5月 皇太子様雅子様御成婚「饗宴の儀」に使用のオードブル皿製作

平成5年11月 雅子様御紋入器を製作

平成7年6月 秋篠宮家佳子様内祝菓子器製作

平成12年10月 日本政府より依頼を受け国際度量衡局へメートル条約一二五周年記念の白磁金襴手大皿を製作

|

|

昭和51年

金沢美術工芸大学油絵卒業

昭和52年

石川県九谷工芸高等訓練校修了 同校長高陶岳氏に師事する

その一方山近剛先生に九谷上絵を学ぶ

陶磁器科技能照査合格 石川県知事賞受賞

昭和61年以降

九谷焼実務研修所実務者コース卒業

第十一回陶光会展に「てまり」壷初入選

第十二回陶光会全国陶芸展に「染付アカンサス紋壷」入選会友推挙される

第十五回陶光会展に「輪になって踊ろう」天目抜絵鉢出品佳作賞受賞

第十六回陶光会展に「ラディッシュ紋壷」奨励賞受賞 会員推挙される

第十七回陶光会展に「乱舞」赤字金銀襴手喰籠が仙台展選抜作品となる

第十八回陶光会展に「乱舞」釉裏紅象嵌釉彩壷入選

第十九回陶光会展に「枯れ葉舞う」金銀彩色絵飾り皿入選

|

|

|

|

昭和51年

金沢美術工芸大学油絵卒業

昭和52年

石川県九谷工芸高等訓練校修了 同校長高陶岳氏に師事する

その一方山近剛先生に九谷上絵を学ぶ

陶磁器科技能照査合格 石川県知事賞受賞

昭和61年以降

九谷焼実務研修所実務者コース卒業

第十一回陶光会展に「てまり」壷初入選

第十二回陶光会全国陶芸展に「染付アカンサス紋壷」入選会友推挙される

第十五回陶光会展に「輪になって踊ろう」天目抜絵鉢出品佳作賞受賞

第十六回陶光会展に「ラディッシュ紋壷」奨励賞受賞 会員推挙される

第十七回陶光会展に「乱舞」赤字金銀襴手喰籠が仙台展選抜作品となる

第十八回陶光会展に「乱舞」釉裏紅象嵌釉彩壷入選

第十九回陶光会展に「枯れ葉舞う」金銀彩色絵飾り皿入選